SHAN善:品牌表达要与初心足够自洽——SHAN善关于品牌定位再校准的思考和实践

对当今年轻人而言,饮食与生活作息的不规律已经成为一种常态,正是因为抓准了消费者在快速生活节奏压力下对健康的渴望,食补赛道在近年来愈发火热。

其中,「中式滋补食品」成为一个新老消费品牌纷纷入局的方向,无论是大家在常识中对红枣、枸杞、人参等中式「药食同源」成分的普遍认可,还是从国家及民族认同的情感角度,中式滋补食品赛道都潜藏着巨大的发展潜力。

与此同时,消费者并没有满足于简单的「药食同源」理念的加持,无论是从成分、口感、还是精简高效的产品功能需求,都带来了更多差异化、精细化的市场发展机遇。

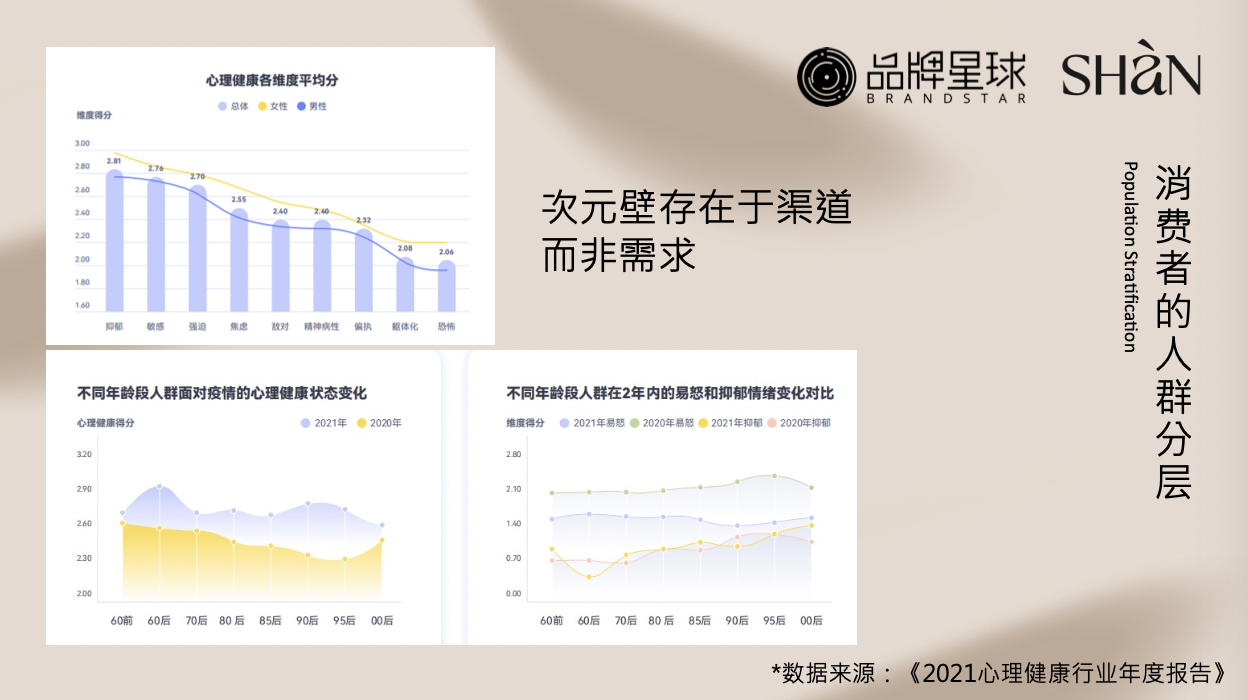

同时,在疫情常态化的大环境下,消费者增加的需求不仅在于食品滋补的层面,心灵健康也是其更底层的情绪关怀诉求,「身心疗愈」的概念由此而生。

全方位的身心健康关怀意味着不同的产品触点:在身体疗愈上是食补产品,在心灵疗愈上则是心理学理论支撑的各类正向情绪引导体验及服务,比如正念及冥想,通过生活方式的引导让消费者更加自如地拥抱生活本身。

从主攻中式草本滋补食疗到提供一站式「身心同养」食品及服务组合,SHAN善对外表达的更新背后,是一场创始人对自身做品牌初心的探索。对于一个处于 0-1 阶段的新消费品牌,如何更明确地认清自己,并及时通过产品规划的更新来展现品牌主张?

本期 BrandStarLive,我们邀请了 SHAN善创始人& CEO Cece 来分享自己做品牌的心路历程。Cece 带来的主题为《品牌表达要与初心足够自洽:SHAN善对于品牌定位再校准的思考与实践》。

分享者|SHAN善创始人& CEO Cece

以下为文字节选

后疫情时代「健康焦虑」表象下的内核

一、反共识认知:朋克养生/年轻人养生其实是伪命题

宫小膳成立之初,我们针对新一代养生人群研发了「原切参巧」,并很快被超头直播选中直播推广,「巧克力+人参」的奇特搭配一度激发了想要尝试人参和传统滋补剂人群的购买欲。

后来我们发现,产品复购人群与私域互动最积极的人群,并不是 Z世代和朋克养生人群。通过和其他「功能性食品品牌」的小伙伴交流时进一步发现,Z世代的年轻人只有在直播间有很强的首次购买,但后续的复购几乎是没有的。

为什么新品牌抓错了人?

1、品牌刻意迎合年轻人而做的产品,反而不是他们所需要的。

这两年有非常多新品牌在抓住 Z世代,并根据他们的兴趣、需求和偏好设计品牌理念、slogan 和产品,但刻意迎合年轻人而做的产品,反而不是他们所需要的。

那 Z世代和其他消费者的区别在哪里?

活在碎片化信息输入和输出的时代的互联网原住民,身份标签多重且不定,自我认知多元,品牌方更难琢磨和捕捉所谓Z世代的真正喜好。而对自我有更清晰认知的 Z世代,更加不认可那些刻意迎合自己的品牌和产品。

2、当代年轻人的消费观念:心理代偿作用大于对产品和品牌的选择。

以健康滋补产品为例,年轻人和老年人消费健康产品的动机是相似的。年轻人在遇到健康问题时,并不知道什么产品是最好的解决方案,当他们没有很清晰的选择时,任何产品都能起到一定的「安慰剂」的效果。同样,老年人的消费选择也更多的是「心理出口」的选择。

作为品牌,真正想要从产品端给到用户实际价值和正向影响,除了不断精进产品的本质(比如功能性产品的核心原料和有效成分,以及吸收率这三大关键指标),更要找到「本质不变的需求」是什么。

健康产品购买行为的源头是「健康焦虑」。健康焦虑在不同年龄层的表现不同,但本质需求都是「疾病预防」,保持更好的身体健康状态。年轻人想要有更好的体魄去享受生活;中年人则因时间精力有限,责任压力重大,而没有「资格」生病;老年人便是希望延长寿命。

既然所有人群的底层需求是一样的,那人群分层的意义是什么?

人群标签再思考:消费人群分层的次元壁有那么厚吗?

现在线上品牌都需要借助不同平台、渠道进行产品推广。虽然不同人群的底层需求相同,但在触达的渠道和产品形态的选择上,不同的人群还是有明显的分层。

以我们的产品为例,「冻干参巧」的人群画像更年轻,18-30 岁为主,天猫是其主要销售渠道;「冷酵专利原液」的人群画像以 25-45 岁为主,场景为自用加送礼,以私域为主,但在天猫的复购率也很高。

可以看到,对冷酵专利原液这种专业性产品有认知的人群,更清楚自己想要什么。当产品体验与认知更匹配时,也更容易产生复购行为。

因此,很多人认为的不同人群之间的「次元壁」,其实不存在于基础的认知和核心的本质需求,而存在于「渠道」。

疫情期间,我们做了线上的「公益冥想」直播。因为当时已经考虑把心理服务的内容融入到品牌中,所以我们做了两次心理内容的输出测试。我们发现,当时参与的人群——关注心理健康的人群,其实并不全是传统观念里认知的一线城市精英白领或认知相对超前的高知人群,它的范围很广。不仅是纵向的年龄层、横向的地域层(生活城市的布局)也非常广。

由此可见,不同群体在需求端的次元壁并没有我们认为的那么厚,更多的是由于平台的分化导致不同人群之间的次元壁存在于渠道,而非需求本身。

平台和渠道不分调性,但分意义和定位

很多品牌在初期都会担心「增长」和「品牌」是否会冲突,例如品牌在抖音投放后,是否会影响其品牌调性?其实并不是这样。

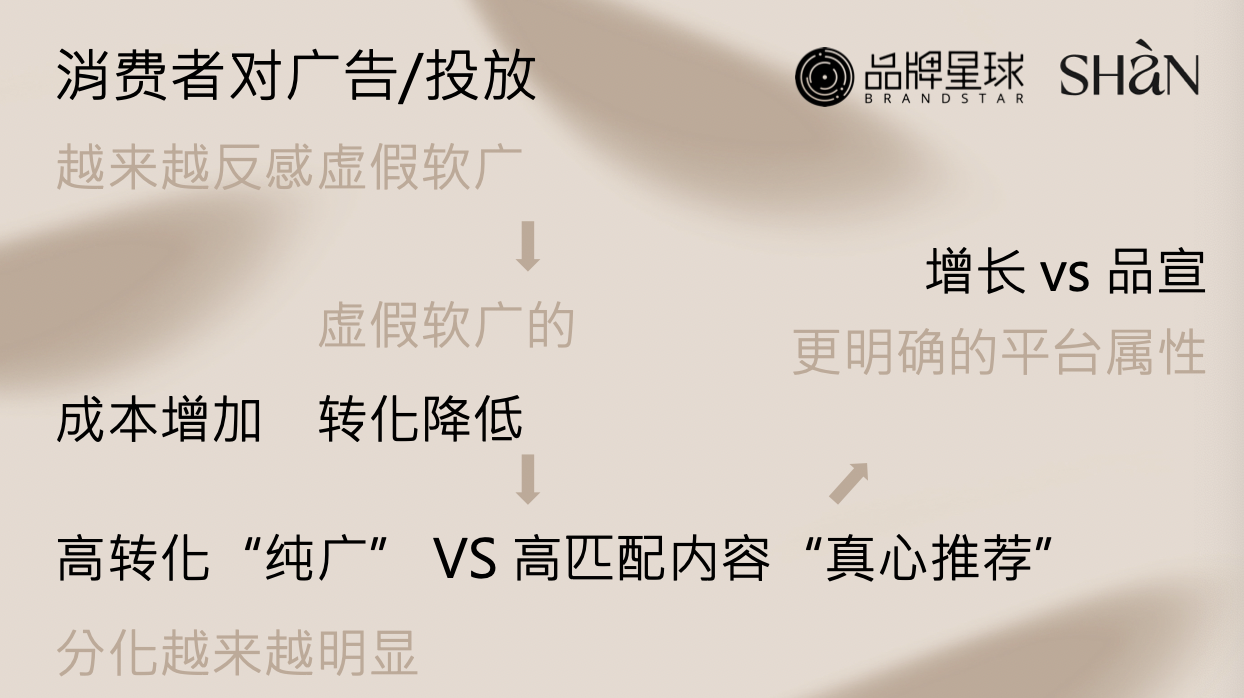

第一,不要过度担心是否投放了某些平台后,品牌调性就会随之下跌。

抖音平台上也有调性很好的直播达人和内容达人,比如东方臻选。且不说这样的内容后续是否可持续,但抖音能出这样的内容且引起反响和声量就说明:渠道和平台是对内容和调性的验证,大家不需要担心投放了某些平台,品牌调性就会跌得非常低。

第二,就算你担心平台和渠道会对品牌调性造成影响,也没有什么用。

在电商发展的十多年里,随着信息透明化加快认知水平的拉齐,不同社交平台、电商平台的逻辑已基本成型。在这个过程中,消费者对于不同平台上的广告投放越来越有自己的认知和偏好,也越来越反感虚假的软性广告。此外,随着广告投放端的限制越来越严格,虚假广告的成本逐渐增加且转化降低。

对于新品牌来说,能做「高转化的渠道」和能做「高匹配内容的渠道」的分化是越来越明显的。落地到市场,用于「品牌增长的平台」和「品牌宣传的平台」的平台属性也是越来越明显的,几乎没有能够同时做增长、转化和品牌宣传的平台。

品牌需要根据所处的阶段选择不同的平台,以抖音和小红书为例。

以上为 CeCe 的分享节选。

此外 CeCe 还为大家分享了「平台和渠道不分调性,但分意义和定位」和「品牌是结果,不是过程」两部分内容。。

完整版演讲视频、文字回顾、以及 PPT 课件等,加入品牌星球会员即可获得。

👇 扫码购买会员👇

精选问答

Q1:现在还是进入中式滋补/食补赛道的好时机吗?

现在想创业的话,存在主观客观两个因素的考量。

一是在主观上,这件事是否是你真正想做的事?

现在的市场和经济环境下,如果想要创业,一定只选择自己喜欢的行业。开心最重要。

二是在客观上,这件事你能不能做?

从赛道的角度来看,中式滋补相对于其他功能性食品有一定的优势,尤其是在疫情等不确定性增强的局势下,中国市场的消费者对传统产品更有安全感,认知度和信任度都是更高的。我觉得功能性食品仍然是值得做的,并且也期待有更多的小伙伴能在传统的滋补赛道做出一些新鲜的事情来。

Q2:「身+心」的结合是否会导致产品更宽泛?产品的核心竞争力是什么?

「身+心」是一种组合模式,而非产品。从具体的业务运营来讲,前期以食补产品为主,心理产品为辅。

前期食补产品的权重更高,心理疗愈平台是增值服务,特别是在私域里,是我们用户运维的平台。

当用户体量达到一定规模,且平台更加成熟的时候,它所带给我们的势能已经远远超过运维工具,而不仅仅是私域用户运营的手段,那么它的权重会越来越高。这时,身体产品和心理服务的联动,会让这个模式的内在张力更强。

产品的核心竞争力和产品的「核心壁垒」很像。无论是消费品、科技产品、互联网产品,产品、技术都无法成为长期的壁垒,最终的壁垒只能是心智与品牌。

在没有建立用户心智之前,渠道能力和产品的窗口期壁垒就是核心壁垒。产品的窗口期是指产品推出后,其他竞争者能够复制产品的时间。

Q3:心理服务平台(虚拟产品)的定位,最终是为了给实体食补产品引流吗?

并不是,反而是产品为服务平台引流。

用户尝试实体产品的概率和转化率是比平台或 App 更高的。在产品体验上,用户很难描述他们在平台的体验和感受,但实体产品,他们是有大概预期的,尝试的可能性也更高,包括产品在公域、第三方销售平台的曝光反而是能够为心理服务平台引流的。

在身体产品和心理服务的联动上,我们也做了一些功能匹配。

我们的心理服务小程序——「放野」将于今年 9 月正式上线,现已开放预约。它不是会员体系,而是一个用户放飞自己、回归自然状态、回归本我的空间。

Q4:现在这个时代信息冗杂,品牌力很容易被稀释,在 Cece 看来,塑造品牌是否还重要?

塑造品牌的过程,其实是在用市场和商业的能量去传递价值和理想的过程。所以这个问题像是在问,追寻梦想还重要吗?一定是重要的。

此外,这个问题在我听来也像是在问能不能做出品牌。说实话,这件事在国内很难。因为大家对自我的认知是飘忽不定的,是不够坚决和坚定的,并不非常清楚自己想要什么。但 Z世代对自我的认知足够清晰的,所以很多品牌都在从 Z世代出发,考虑怎么做好品牌。

回到刚才说的,品牌是做事的初心,是沉淀的结果,但不能、也不该是做事的目的。

Q5:Cece 认为哪些品牌是在认真做品牌的?

Patagonia 和 Apple。Patagonia 是非常有信仰与自己的坚持的,在可持续发展和公司文化上都很自洽,购买此品牌的消费者会有相同的理念与链接。乔布斯则是站在人文和科技的十字入口,将自己的信仰和价值观带给品牌,从而影响消费者,最终建立品牌社区。但这两个品牌的沉淀,我觉得也是结果,而非目的,更非过程。

注:品牌星球曾邀请过 Patagonia 创始人进行公开课分享,可前往「星球学院」免费观看。

Q6:「AI 化的有温度的运营」中,「AI 化」和「有温度」看似矛盾,针对这个策略是如何思考的?

A:现在的 AI 已经不只是机器人,并没有大家想的那么没有温度,且从模式角度来看,私域要打造规模化是不可能只依靠人力的,所以最终要采用的是「人工运营+ AI」的协作方式。

Q7:目前 SHAN善的品牌社区已经做了哪些动作,效果如何?

A:品牌目前还在偏社群的阶段,初期先与灯塔用户一起共创。他们作为我们的核心用户提出意见帮助迭代。从「社群」到「社区」还有一段过程,目前还没有到这样的规模。

Q8:团队目前是怎么样的规模?

A:公司 base 上海,目前有 14 名员工,随着业务拓展也在招新的小伙伴,欢迎感兴趣且相信这件事情的小伙伴一起聊一聊。BRANDSTAR

0 个评论